ナウいマスクの作り方 [ナウシカマスク]

実際に使えるマスクのコンセプトは下記の3点です。

1.ナウいマスクであること

2.フィルタは不織布マスク1/3程度で済むこと(1枚で3回使えるのでお得!)

3.3Dプリンタがあればそこそこ簡単に作れること

まず、マスクのボディを作ります。

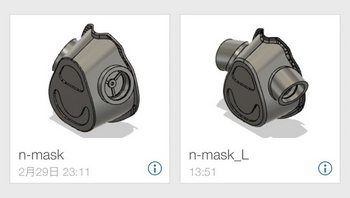

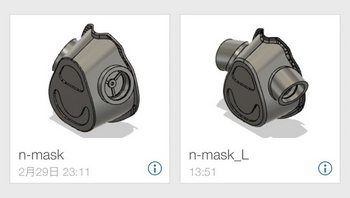

下記リンクに筆者が寝る間を惜しみ仕事をさぼって捻出した時間で設計したマスクの3Dデータがあります。STL形式のデータなので、最近はどこのご家庭にもある3Dプリンタにデータ突っ込んで部品をプリントすれば材料は揃います。

https://gallery.autodesk.com/projects/mask-7

表示される左から2つ目までの縦長のおにぎり型をしたデータは1つずつ、それ以外は2つずつ出力してください。

ちなみに3Dプリンタは最近いろいろ製品が出て価格も下がってきたので身近になりました。筆者が最初に買ったのは自分で簡単に組み立てるタイプの15000円ぐらいのものでしたが、意外と普通にプリントできます。

最近はほぼ組立済みで金属フレームでしっかりとした作りのAnycubic MEGA-Sという機種の3Dプリンタを使っています。こちらはだいたい4万円ぐらいです。材料のPLA樹脂のフィラメントが1㎏ぐらいで2000円弱で、今回のマスクを作るのに50g使う程度なので今回の材料費だけなら100円ぐらいです。

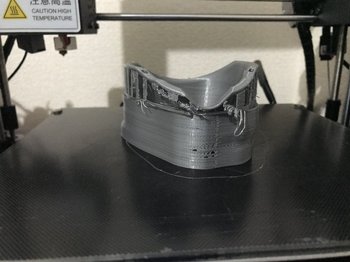

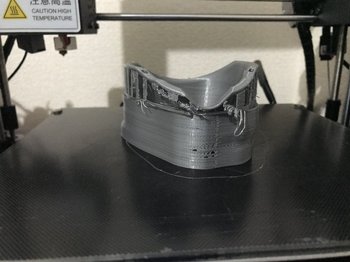

一番大きなパーツには、3Dプリンタで出力するために材料の支えとなるサポート材をつけています。出力し終わったら周りの薄い壁のようなサポート材の部分は取り外して構いません。

下の写真は3Dプリンタの調整をさぼったのでサポート材が崩れた感じですが、まあ、それでもちゃんと出力できたので良しとします。

出力したマスク本体のサポート材を取り外し、バリのような部分があればカッターナイフなどで切り取り整えます。

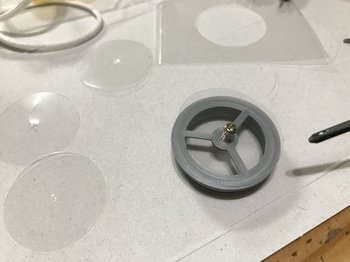

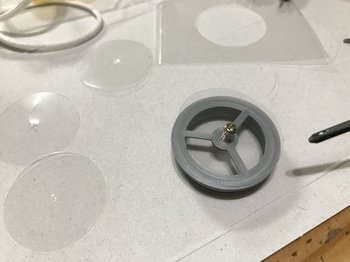

吸排気の逆止弁は、薄い板で作ります。公開している3Dデータにも、0.2mm厚の円形のパーツをつけています。PLA樹脂は、0.2mm程度で出力するとある程度柔軟性がありますので意外と弁として使うことができます。

吸気口に取り付けるコネクタの円形パーツに、弁をはめ込むと逆止弁の完成です。中心の穴は直径3mmのネジを通せるようになっています。

ただ、3Dプリンタで出力したPLA樹脂の弁はゴムなどに比べると硬いため、息をするときに多少抵抗を感じるかもしれません。その場合は、薄いビニールシートや書類を入れるクリアケースなどを使って直径35mm程度の円板を作って弁として使ってください。

おにぎり型の排気側の弁のための内側の板にも、板の外側に丸い弁をつけて、マスク本体のボディにネジ止めします。

その後、マスク本体のボディ側面に空いた穴の内側から、先に弁を取り付けた円形パーツを差し込みます。

多少の余裕を持たせてモデルを作っていますので、楽に差し込めるはずです。逆に余裕がありすぎる場合は、接着剤やパテなどで固定してください。

この状態で、側面の吸気口に40mm角に切った不織布マスクを張って排気口のコネクタ(少し潰れた円筒形のパーツ)をはめ込むとマスクの機能が完成です。

顔との密着を高めるために、マスクの周りにクッション素材を張り付けるとなおよいです。型紙にもクッション素材用の型を入れていますのでその型紙に合わせてクッション素材を切り抜いて、マスクの口の周りに接着してください。

そのままでもゴムひもを下の写真のように通すと耳と首にかけて装着できるようになります。

マスクの外側に布などを張り付けると、より見た目がナウいマスクになります。

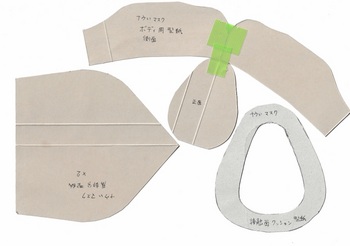

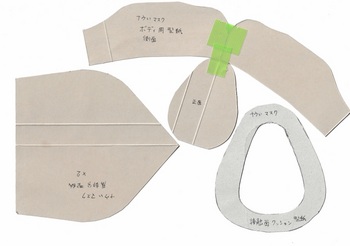

型紙をPDFにしました。

ダウンロードしてA4用紙にプリントすれば、その原寸通りで型紙として使用できるはずです。

ナウいマスクの外装、バンド用の型紙→http://www002.upp.so-net.ne.jp/degochi/nausiccamask_katagami.pdf

型紙に従い布を切り出して、縫ったり適当に接着剤でマスクに張り付けると見た目がそれっぽくなります。

完成図は下記写真です。

長くなりましたが、マスクの自作方法を示しました。

このような形で個人が好きなマスクを作って使う文化が浸透すると、SF映画の世界みたいになると思います。

また、このマスクを作ることで感染症を防げるかというと、マスク自体には素人が作るものなので防護の程度は知れていますが、このマスクを作っている間は家に引きこもることになるので感染症の拡散防止に役立つんじゃないんでしょうか。

上記の適当なコメントでわかると思いますが、筆者はものすごく適当なので、各自、本記事を参考にするかしないかはご判断お任せ致します。

1.ナウいマスクであること

2.フィルタは不織布マスク1/3程度で済むこと(1枚で3回使えるのでお得!)

3.3Dプリンタがあればそこそこ簡単に作れること

まず、マスクのボディを作ります。

下記リンクに筆者が寝る間を惜しみ仕事をさぼって捻出した時間で設計したマスクの3Dデータがあります。STL形式のデータなので、最近はどこのご家庭にもある3Dプリンタにデータ突っ込んで部品をプリントすれば材料は揃います。

https://gallery.autodesk.com/projects/mask-7

表示される左から2つ目までの縦長のおにぎり型をしたデータは1つずつ、それ以外は2つずつ出力してください。

ちなみに3Dプリンタは最近いろいろ製品が出て価格も下がってきたので身近になりました。筆者が最初に買ったのは自分で簡単に組み立てるタイプの15000円ぐらいのものでしたが、意外と普通にプリントできます。

最近はほぼ組立済みで金属フレームでしっかりとした作りのAnycubic MEGA-Sという機種の3Dプリンタを使っています。こちらはだいたい4万円ぐらいです。材料のPLA樹脂のフィラメントが1㎏ぐらいで2000円弱で、今回のマスクを作るのに50g使う程度なので今回の材料費だけなら100円ぐらいです。

ANYCUBIC MEGA-S 3Dプリンター 金属製 高精度 Titan押出機 TPU/ABS/PLA等 操作簡易 家庭用 3DPrinter 初心者/学校等向け

- 出版社/メーカー: ANYCUBIC

- メディア:

一番大きなパーツには、3Dプリンタで出力するために材料の支えとなるサポート材をつけています。出力し終わったら周りの薄い壁のようなサポート材の部分は取り外して構いません。

下の写真は3Dプリンタの調整をさぼったのでサポート材が崩れた感じですが、まあ、それでもちゃんと出力できたので良しとします。

出力したマスク本体のサポート材を取り外し、バリのような部分があればカッターナイフなどで切り取り整えます。

吸排気の逆止弁は、薄い板で作ります。公開している3Dデータにも、0.2mm厚の円形のパーツをつけています。PLA樹脂は、0.2mm程度で出力するとある程度柔軟性がありますので意外と弁として使うことができます。

吸気口に取り付けるコネクタの円形パーツに、弁をはめ込むと逆止弁の完成です。中心の穴は直径3mmのネジを通せるようになっています。

ただ、3Dプリンタで出力したPLA樹脂の弁はゴムなどに比べると硬いため、息をするときに多少抵抗を感じるかもしれません。その場合は、薄いビニールシートや書類を入れるクリアケースなどを使って直径35mm程度の円板を作って弁として使ってください。

おにぎり型の排気側の弁のための内側の板にも、板の外側に丸い弁をつけて、マスク本体のボディにネジ止めします。

その後、マスク本体のボディ側面に空いた穴の内側から、先に弁を取り付けた円形パーツを差し込みます。

多少の余裕を持たせてモデルを作っていますので、楽に差し込めるはずです。逆に余裕がありすぎる場合は、接着剤やパテなどで固定してください。

この状態で、側面の吸気口に40mm角に切った不織布マスクを張って排気口のコネクタ(少し潰れた円筒形のパーツ)をはめ込むとマスクの機能が完成です。

顔との密着を高めるために、マスクの周りにクッション素材を張り付けるとなおよいです。型紙にもクッション素材用の型を入れていますのでその型紙に合わせてクッション素材を切り抜いて、マスクの口の周りに接着してください。

そのままでもゴムひもを下の写真のように通すと耳と首にかけて装着できるようになります。

マスクの外側に布などを張り付けると、より見た目がナウいマスクになります。

型紙をPDFにしました。

ダウンロードしてA4用紙にプリントすれば、その原寸通りで型紙として使用できるはずです。

ナウいマスクの外装、バンド用の型紙→http://www002.upp.so-net.ne.jp/degochi/nausiccamask_katagami.pdf

型紙に従い布を切り出して、縫ったり適当に接着剤でマスクに張り付けると見た目がそれっぽくなります。

完成図は下記写真です。

長くなりましたが、マスクの自作方法を示しました。

このような形で個人が好きなマスクを作って使う文化が浸透すると、SF映画の世界みたいになると思います。

また、このマスクを作ることで感染症を防げるかというと、マスク自体には素人が作るものなので防護の程度は知れていますが、このマスクを作っている間は家に引きこもることになるので感染症の拡散防止に役立つんじゃないんでしょうか。

上記の適当なコメントでわかると思いますが、筆者はものすごく適当なので、各自、本記事を参考にするかしないかはご判断お任せ致します。

コメント 0